Warum Strom in Deutschland teuer ist – und sich daran auch so schnell nichts ändern wird

Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2020 durch Jürgen Voskuhl

Deutschland hat den zweithöchsten Strompreis in Europa.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen zwei Kostentreiber vor und erklären Ihnen, warum – außer dem Endverbraucher, der das bezahlen muss – keiner der Beteiligten Protagonisten ein wirtschaftliches Interesse daran hat, das zu ändern. Darüber hinaus lernen Sie sinnvolle Abhilfemaßnahmen kennen und erfahren, warum es auch damit nicht voran geht.

Lassen Sie uns zunächst gemeinsam einen Blick auf die beteiligten Protagonisten und die Abläufe im deutschen Strommarkt werfen.

Die Protagonisten und ihr Zusammenwirken

Zum einen sind da die Stromerzeuger, also die Betreiber von Kraftwerken oder Anlagen zu Erzeugung erneuerbarer Energien.

Im Jahr 2017 speisten 712 Großanlagen (Nennleistung über 10 Megawatt) in das deutsche Stromnetz ein. Die installierte Gesamtleistung betrug 100,0 Gigawatt (GW). Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien beträgt die Nennleistung inzwischen ca. 210 GW – mit wachsender Tendenz.

Über das Übertragungsnetz gelangt der Strom zu den Verbrauchern. Das Übertragungsnetz in Deutschland ist in vier geografische Regelzonen aufgeteilt. Jeder Regelzone ist ein bestimmter Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zugeteilt. Dieser ist für die Netzstabilität in seiner Regelzone verantwortlich.

Der Ablauf dabei ist folgender:

- Auf dem Strommarkt werden Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese sind beispielsweise vom Klima, der Jahreszeit, dem Verbrauchsverhalten und den angebotenen Kapazitäten abhängig.

- Auf Basis der zu erwartenden Preise und anderer Kriterien erfolgt ab einer Kraftwerksleistung von 10 MW ein sogenannter Dispatch durch den Kraftwerksbetreiber: er legt die verfügbare Kraftwerksleistung in räumlicher, zeitlicher und gradueller (Teillast/Vollast) Hinsicht fest. Dies wird in einem Fahrplan festgehalten.

- Alle teilnehmenden Kraftwerksbetreiber sind verpflichtet, diesen Fahrplan täglich (bis 14.30 Uhr) mit den von ihnen am Folgetag zu produzierten Strommengen bei dem ÜNB anzumelden, in dessen Regelzone sich die jeweiligen Kraftwerke befinden.

- Aus der Summe aller Fahrpläne in allen vier Regelzonen ergibt sich der bundesdeutsche Dispatch für den Folgetag – anders gesagt: die Einsatzplanung für alle deutschen Kraftwerke.

Veränderte Nutzung des Übertragungsnetzes

Ergibt die Auswertung dieses Dispatch, dass Engpässe drohen oder kommt es tatsächlich kurzfristig zu Überlastungen, fordern die ÜNB von den Kraftwerksbetreibern die Änderung ihrer Fahrpläne – den Redispatch.

Ziel ist es dabei, die Netz- und Systemstabilität – und damit die hohe Versorgungssicherheit der Verbraucher – zu erhalten sowie Netzunterbrechungen abzuwenden.

Aber wodurch enstehen solche Überlastungen? Zum einen geraten die Leitungen durch zu viel eingespeiste Kraftwerksleistung an die Grenzen ihrer technischen Leistungsfähigkeit.

Eine Herausforderung für das Übertragungsnetz stellen auch die zahlreichen Photovoltaik- (PV) und Windenergieanlagen (WEA) dar. Diese stehen regelmäßig an Orten, wo sie besonders wirtschaftlich sind. Das ist in vielen Fällen aber nicht der Ort, an dem die erzeugte Energie benötigt wird.

Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von konventionellen Kraftwerken durch den ÜNB, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen.

Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln, während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung erhöhen müssen.

Ein Redispatch-Vorgang kostet Geld!

Bei einem Redispatch-Vorgang fallen Kosten an. Diese ergeben sich

- im Falle des Hochfahrens eines Kraftwerks: durch die Anfahrtskosten der Anlage

- im Falle der Leistungsdrosselung: durch Entschädigungsleistungen, die an den Kraftwerksbetreiber zu zahlen sind

Diese Kosten werden zwar zunächst durch den anfordernden ÜNB beglichen, am Ende aber auf die durch alle Netznutzer zu zahlenden Netzentgelte umgelegt.

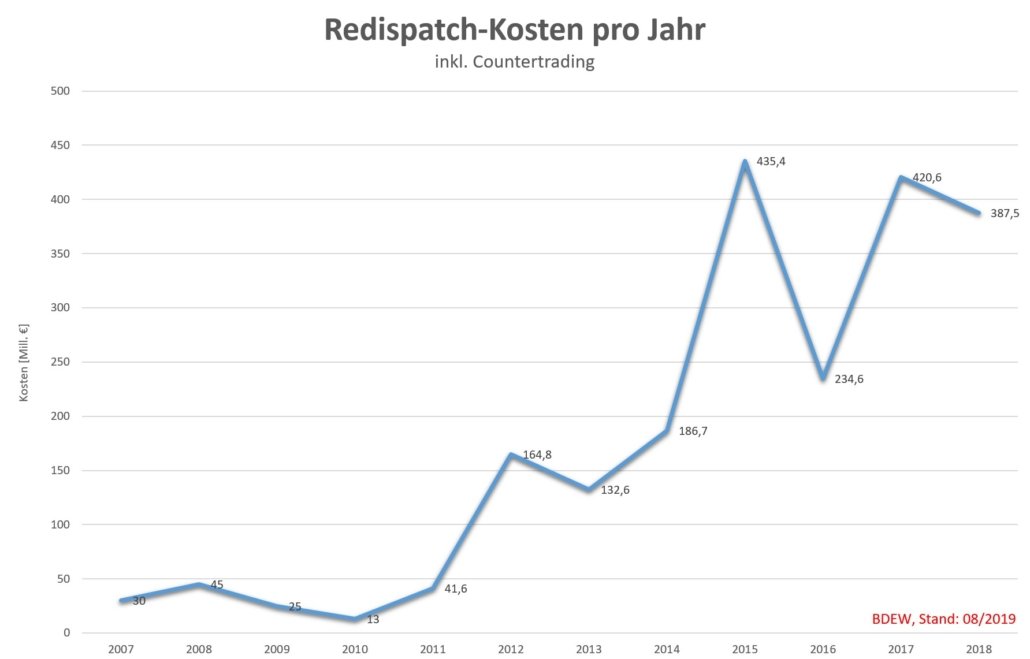

In der nebenstehenden Grafik ist die Kostenentwicklung der Redispatch-Maßnahmen in den Jahren ab 2007 dargestellt. Es liegt auf der Hand, das eine Korrelation zwischen den gestiegenen Kosten der Redispatch-Maßnahmen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien besteht. Aber was kann man dagegen tun?

Optimierung des vorhandenen Netzes

Da die Redispatch-Maßnahmen durch Engpässe in den Übertragungswegen entstehen, müssen offensichtlich diese Engpässe beseitigt werden.

Eine Handlungsebene stellt dabei die Optimierung des vorhandenen Netzes dar. Zu entsprechenden Maßnahmen gehört etwa ein witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb: bei Wind und bei niedriger Umgebungstemperatur (die meisten Engpässe bestehen in den Wintermonaten) kann eine erhöhte Übertragungsfähigkeit gegenüber Normwerten ausgenutzt werden werden.

Ebenfalls dazu gehört auch die Spannungsumstellung von 220 auf 380 kV sowie die Nutzung von neuen Leiterseilen, die höhere Ströme und Temperaturen aushalten.

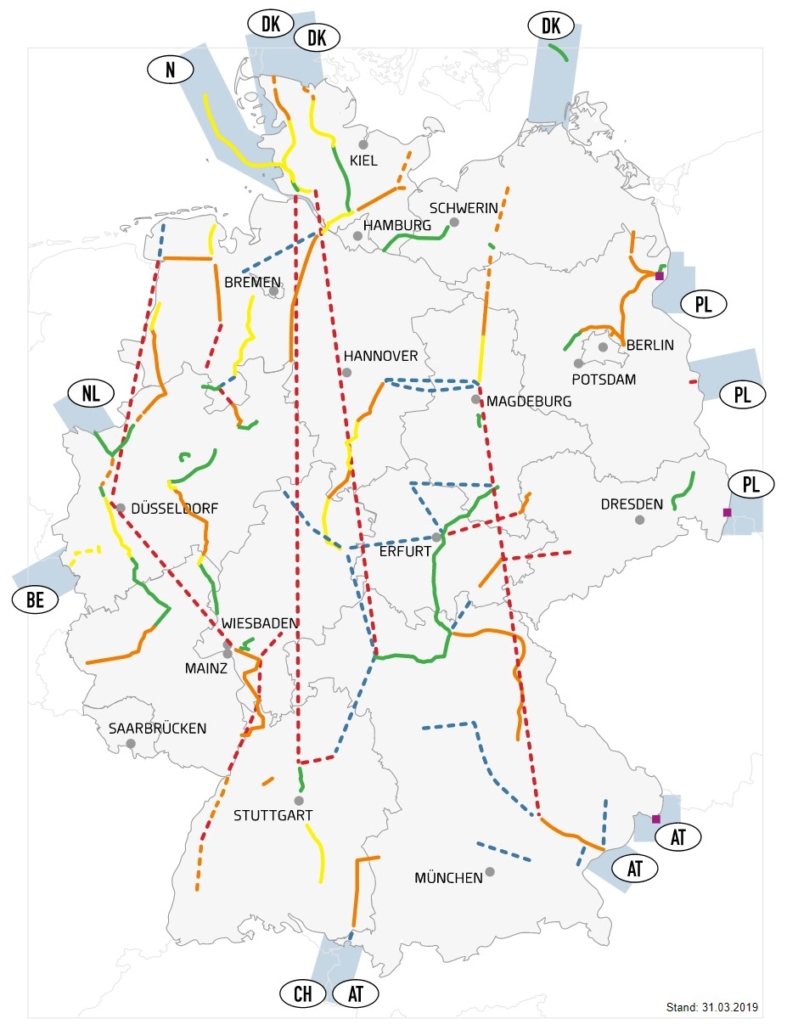

Ausführliche Informationen zu geplanten und genehmigten Ausbauvorhaben erhalten Sie, wenn Sie auf die nebenstehende Karte klicken.

Allerdings geht der Ausbau nur langsam voran: Laut Bundesnetzagentur sind von erforderlichen 7.700 Kilometern im deutschen Übertragungsnetz aktuell 1.100 Kilometer gebaut – vor einem Jahr waren es 950. Weitere Einzelheiten enthält dieser Beitrag des ZDF.

Netzausbau: Das Für und Wider

Andererseits stellt sich die Frage, ob der spezifizierte Bedarf überhaupt benötigt wird: in einem intelligenten, dezentralen Netz könnte man benachbarte Erzeuger zuschalten oder den Bedarf aus dezentralen Energiespeichern decken.

Besonders unter Beschuss steht hier der SuedLink, eine Hochspannungsgleichstromleitung (HGÜ) von der Nordsee (Brunsbrüttel) bis Heilbronn. Kritiker bemängeln, dass diese nur wegen dem weiteren Betrieb großer Kohlekraftwerke sowie der optimalen Nutzung von Offshore-WEA dient – und damit den Interessen der großen Konzerne.

Befürworter weisen darauf hin, das auch bei einer Dunkelflaute in einem Teil des Landes dieser mit Energie versorgt werden muss und deshalb große Mengen Strom quer durch das Land geschickt werden müssen.

Nach Auffassung des Autors erscheint in jedem Fall eine kapazitätsbezogene Beteiligung der Stromerzeuger an den Netzentgelten sinnvoll: Schließlich zahlen Speditionen, die Waren über europäische Autobahnen befördern, auch eine Maut für die Straßenbenutzung.

Negative Preise für Strom

Negative Preise für Strom – gibt's das? Die Antwort lautet: Ja! Aber warum ist das so?

Wind und Sonne lassen sich bekanntermaßen nicht regeln. Das gilt somit auch für den damit erzeugten Strom.

Kraftwerke lassen sich aber ebenfalls nicht in Sekunden oder auch nur Minuten im notwendigen Umfang herunterfahren. Bei älteren Kohlekraftwerken kann dieser Vorgang Tage, mitunter Wochen brauchen. So entstehen unter gewissen Umständen Überkapazitäten.

Dieses "Zuviel" an Strom kann – Stand heute – nicht gespeichert werden. Um eine Netzüberlastung zu vermeiden, müssen die die Übergangsnetzbetreiber diesen Strom also verramschen. Das dadurch entstehende Überangebot an der Strombörse drückt natürlich die Preise, mitunter eben auch ins Negative.

Die Zeche zahlt am Ende der Verbraucher: Die anfallenden Kosten werden über die EEG-Umlage abgerechnet.

Lösungsansätze

Sucht man nach aktuell verfügbaren Lösungen, ergeben sich einige Optionen.

Die Optimierung der Übertragungswege wurde in diesem Beitrag ja bereits umfassend erläutert.

Dezentrale Stromspeicher

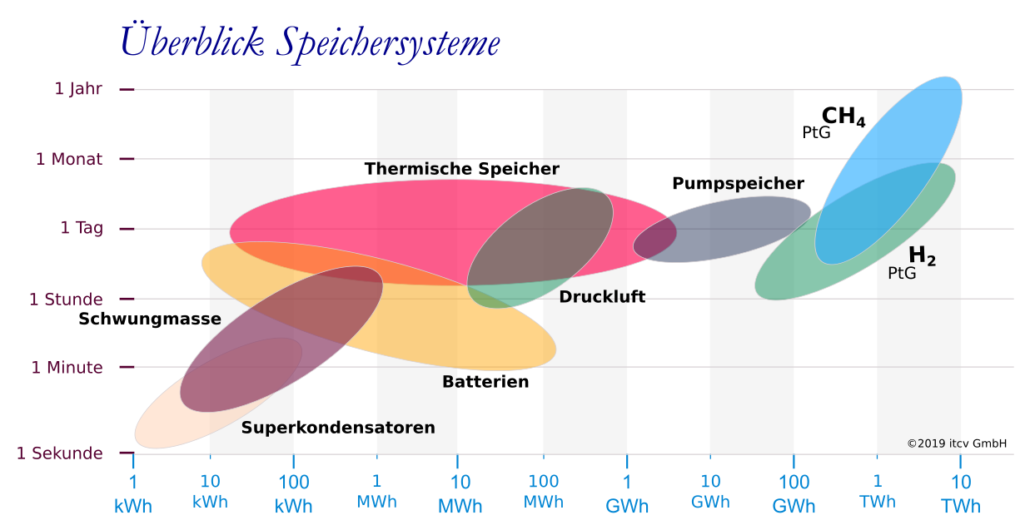

Ein weiterer Ansatz sind dezentrale Stromspeicher. Entsprechende Technologien sind verfügbar und auch schon im praktischen Einsatz (teilw. seit mehren Jahrzehnten!). Die folgende Grafik vermittelt einen Überblick über die zum Einsatz kommenden Technologien.

Nachfolgend ein paar Erläuterungen zu verschiedenen in der Grafik erwähnten Technologien.

Batterien

In diesem Bereich haben sich vor allem Lithium-Ionen-Batterien durchgesetzt. Die größte aktuell in Betrieb befindliche Batterie ist die Hornsdale Power Reserve (AUS) mit eine Kapazität von 129 MWh und eine Leistung von 100 MW.

Thermische Speicher: Flüssigsalzbatterien

Hierbei wird überschüssige Energie dazu genutzt, Salz zu schmelzen. Wenn es beim Erkalten kristallisiert, gibt es die Energie wieder ab.

Thermische Speicher: Vulkangestein

Einen neuen Weg geht Siemens Gamesa: Im Juni 2019 hat in Hamburg ein neuartiger Energiespeicher auf Basis von Vulkangestein den Betrieb aufgenommen. Der Wärmespeicher im Stadtteil Altenwerder fasst rund 1.000 Tonnen des Gesteins als Speichermedium. Die Demonstrationsanlage kann bis zu 130 MWh thermische Energie für rund eine Woche speichern.

(V-)RFB-Speicher

Redox-Flow-Batterien basieren auf einem flüssigen elektrochemischen Speicher. Dieser besteht aus einem Elektrolyt (häufig Vanadium), der in Tanks in unterschiedlichen Oxidationsstufen gespeichert wird. Der Strom wird ähnlich wie bei der Brennstoffzelle an einer Membran produziert. Die Größe der Membran bestimmt die Leistung (kW), die Energie (kWh) hängt von der Tankgröße ab, also der Menge der eingesetzten Flüssigkeit.

Entsprechende Batterien sind bereits im komerziellen Einsatz, beispielsweise in einem Projekt in China (aktuell: 3MW / 12MWh, Endausbau: 10MW / 40MWh).

Druckluftspeicher

Wie der Name vermuten lässt, wird hierbei Druckluft als Energiespeicher verwendet. Sie dienen zur Netzregelung wie beispielsweise der Bereitstellung von Regelleistung: Wenn mehr Strom produziert als verbraucht wird, wird mit der überschüssigen Energie Luft unter Druck in einen Speicher gepumpt; bei Strombedarf wird mit der Druckluft in einer Gasturbine Strom produziert.

Power-to‑X

Mit diesem Begriff werden verschiedene Technologien zur Speicherung bzw. anderweitigen Nutzung von Stromüberschüssen in Zeiten eines Überangebotes variabler erneuerbarer Energien wie Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft bezeichnet. Ebenfalls üblich sind die Bezeichnungen P2X bzw. PtX.

Besonders interessant ist dabei die Umwandlung in Wasserstoff (H2) im Elektrolyseverfahren: Der Wasserstoff kann direkt in Brennstoffzellen oder Gasturbinen verwendet werden. Alternativ ist die anschließende Umwandlung in Methan, Methanol, Ethan oder Propan möglich. Die bei der Elektrolyse entstehende Abwärme kann in lokalen Wärmeversorgungsnetzen genutzt werden.

Bei Power-to‑X besteht ein typisches Henne-Ei-Problem: die Kosten sind hoch, weil keiner investiert. Weil die Kosten hoch sind, investiert keiner.

Demand Side Management

Hierbei wird die Stromnachfrage auf der Verbraucherseite flexibilisiert, indem der Stromverbrauch teilweise zeitlich verlagert wird.

Neben großen und energieintensiven Unternehmen werden zunehmend auch Haushalte mit Photovoltaik-Batteriesystemen, elektrische Heiz- und Warmwassersysteme in Verbindung mit thermischen Speichern sowie Elektrofahrzeuge zum Demand Side Management herangezogen, um potenzielle Engpässe zu vermeiden.

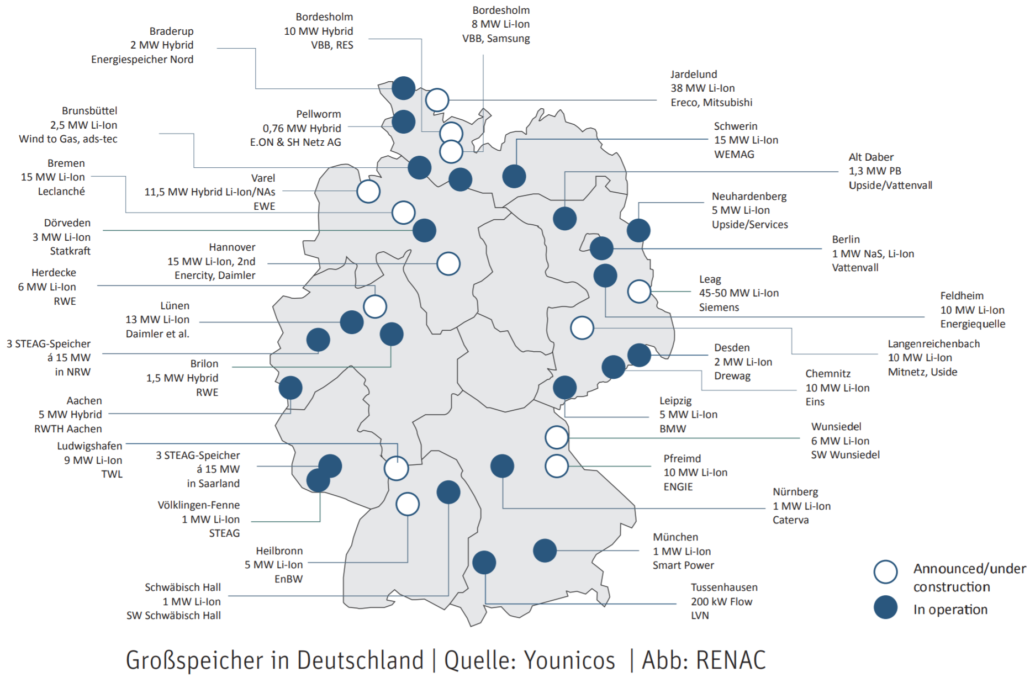

Großspeicher in Deutschland

Auf der folgenden Karte sind die in Betrieb befindlichen, beziehungsweise geplanten Großspeicher in Deutschland dargestellt.

Warum werden nicht mehr dezentrale Großspeicher gebaut?

Großspeicher werden hierzulande leider in vielerlei Hinsicht benachteiligt: Auch explizit netzdienliche Batterien werden immer noch als Letztverbraucher, nicht als Elemente eines dezentralen, smarten Netzes eingestuft. Das bedeutet, das beim Laden des Speichers für den bezogenen Strom EEG-Umlage gezahlt werden muss! Und selbst wenn sie Ausnahmeregelungen erhalten, müssen Batterien, die nicht durch konventionelle Kraftwerke besichert sind, viel höhere Sicherheitspuffer vorwiesen als Batterien im kontinentaleuropäischen Ausland. Unterm Strich fehlt also ganz einfach der wirtschaftliche Anreiz.

Neue Rahmenbedingungen sind daher elementar für eine erfolgreiche Integration von Speichern. Dazu gehört insbesondere die regulatorische Verankerung von Speichern außerhalb des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Fazit

- Kosten für vermeidbare Redispatch-Maßnahmen und negative Preise an der Strombörse sind nur zwei Beispiele der zahlreichen Ursachen für die vergleichsweise hohen Strompreise in Deutschland.

- Diese Maßnahmen werden unter anderem durch die mangelnde Flexibilität konventioneller Kraftwerke verursacht.

- Auch eine Optimierung des Stromnetzes würde die Anzahl dieser Eingriffe erheblich reduzieren. Wegen den widersprüchlichen Signale aus der Bevölkerung und den sich daraus ergebenden langen Planungs- und Genehmigungsverfahren kommt der Netzausbau aber nur schleppend voran.

- Ein weiterer Lösungsansatz ist der Bau dezentraler Großspeicher. Ausgereifte Technologien existieren zwar, diese sind jedoch (noch) teuer. Auch aufgrund der von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen ist ein wirtschaftlicher Betrieb solcher Großspeicher zur Zeit kaum möglich.

Quellen

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.: Prosumer-Energiehandelsplattform als Energieversorger von morgen

Umweltbundesamt: Konventionelle Kraftwerke und erneuerbare Energien

Bundeswirtschaftsministerium: Aktionsplan Stromnetz

Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen SuedLink: JA zur Energiewende, NEIN zur Stromautobahn SuedLink

Deutsche-Energie-Agentur: "Power to X: Technologien" (PDF)

Spektrum der Wissenschaft: Strom im Tank

Hornsdale Power Reserve (Website, engl.)

pv magazine: "Tanz auf dem Vulkan: Siemens Gamesa nimmt neuartigen elektrothermischen Energiespeicher in Hamburg in Betrieb"

Energy Storage News: First phase of China’s biggest flow battery put into operation by VRB Energy