Das Kohleausstiegsgesetz: Ein Rohrkrepierer

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2020 durch Jürgen Voskuhl

Die ist der erste Teil einer Beitragsreihe zum deutschen Kohleausstieg.

In diesem Beitrag geht es um die Entstehungsgeschichte und die aktuelle Situation des Kohleausstiegsgesetzes, einschließlich der Kritik daran. Außerdem beleuchtet der Artikel die Wirtschaftlichkeit von Kohlekraftwerken und zeigt auf, wie es in der Sache weitergehen könnte.

Showdown beim deutschen Kohleausstieg: Noch vor der Sommerpause will der deutsche Bundestag das Kohleausstiegsgesetz beschließen. Die letzte Sitzungswoche endet am 3. Juli, ist also nur noch wenige Wochen entfernt - Grund genug, sich eingehend mit dem Thema zu beschäftigen!

Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick.

Das Kohleausstiegsgesetz: wie es dazu kam

Bereits im Klimaschutzplan 2050, der am 11. November 2016 vom deutschen Bundestag beschlossen wurde, hieß es:

„Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn die Kohleverstromung schrittweise verringert wird“

Außerdem war in dem Dokument erstmals die Rede von einem Gremium, das „zur Unterstützung des Strukturwandels einen Instrumentenmix entwickelt, der wirtschaftliche Entwicklung, Strukturwandel, Sozialverträglichkeit und Klimaschutz zusammenbringt“.

Die Kohlekommission

Nachfolgend wurde von der deutschen Bundesregierung am 6. Juni 2018 die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (KWSB, oft auch Kohlekommission genannt) eingesetzt. Im Rahmen der Klimakrise sollte die Kommission einen Vorschlag für den Kohleausstieg erarbeiten, der Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzschutz berücksichtigt.

Die Kommission beendete ihre Arbeit mit der Vorstellung der Ergebnisse in ihrem Abschlussbericht im Januar 2019. Die wesentlichen Eckpunkte darin:

- Bis 2022 sollen Braunkohlekraftwerke mit einer Kapazität von drei Gigawatt sowie vier Gigawatt Steinkohlekraftwerke stillgelegt werden.

- Bis 2030 sollen weitere sechs Gigawatt Braunkohle und sieben Gigawatt Steinkohle vom Netz.

Die letzte Anlage soll 2038 abgeschaltet werden. Es gibt zudem die Option, dies auf 2035 vorzuverlegen. - Die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen sollen in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen bekommen.

- Die Energiekonzerne sollen ab Anfang der Zwanzigerjahre für das vorzeitige Abschalten der Kraftwerke entschädigt werden.

- Einen Stopp der Rodungen im Hambacher Forst hält die Kommission für „wünschenswert“, spricht sich aber nicht explizit für den Erhalt des Waldes aus.

Vier der 28 stimmberechtigten Kommissionsmitglieder haben in einem Sondervotum darauf hingewiesen, dass der Beschluss nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist, also die Ziele des 2015 in Paris auch von Deutschland unterzeichneten Klimaschutzübereinkommens damit nicht erreicht werden.

Die Arbeit der Kommission wurde vielfach gelobt, aber Klimaforscher und Umweltverbände wiesen ebenfalls darauf hin, dass das Ergebnis nicht „paris-kompatibel“ sei.

Der Entwurf des Kohleausstiegsgesetz

Im Rahmen der Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlungen der Kohlekommission wurde im Januar im Rahmen einer Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg mit dem Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz die Grundlage geschaffen, welches das Ende der Kohleverstromung bis 2038 regeln soll. Der Gesetzentwurf kann hier heruntergeladen werden.

Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf

Am 25. Mai 2020 fand eine öffentliche Anhörung statt, bei der zahlreiche Sachverständige Kritik am Gesetzesentwurf äußerten. Die wesentlichen Kritikpunkte:

- Der Gesetzentwurf bleibt weit hinter den Vorschlägen der Kohlekommission zurück.

- Mit dem darin beschriebenen Ausstiegspfad werden insbesondere durch den verzögerten Braunkohleausstieg die CO2-Reduktionsziele nicht erreicht; das Treibhausgasbudget wird ignoriert.

- Es besteht keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit für den Aufschluss der ursprünglich geplanten Tagebauflächen. Somit entfällt auch ein mögliches Allgemeinwohlinteresse an dem Aufschluss des Tagebaus.

- Handlungsspielräume des künftigen Gesetzgebers werden auf Grundlage der Revisionsklauseln in §§ 41, 49 und 51 eingeschränkt.

- § 42 des Gesetzentwurfs bindet unnötigerweise zukünftigen Gesetzgeber auf vertraglicher Ebene.

- Entschädigungen ( 4,35 Milliarden Euro allein für die vorzeitige Abschaltung von Braunkohlekraftwerken) sind aufgrund der inzwischen veränderten Marktsituation nicht vertretbar.

Auf der verlinkten Seite des Deutschen Bundestags befindet sich neben der Aufzeichnung der Veranstaltung auch eine detaillierte Liste der Kritikpunkte. Ferner sind dort alle Stellungnahmen der Sachverständigen verlinkt.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Argumente, beziehungsweise Änderungsvorschläge der Sachverständigen in den abschließenden Gesetzentwurf Eingang finden.

Sind Kohlekraftwerke noch wirtschaftlich?

Seit 2018, also dem Jahr, in dem die Kohlekommission ihre Arbeit verrichtete, sind 18 Monate vergangen. Seitdem haben sich wirtschaftliche Parameter verändert, nicht zuletzt auch durch die Coronakrise.

Genau dies ist eine der Tatsachen, die Zweifel an den im Gesetzentwurf festgeschriebenen Entschädigungszahlungen aufkommen lässt.

Der gemeinnützige Klima-Think-Tank Sandbag hat im Rahmen einer Studie (veröffentlicht im Juli 2019) die Profitabilität der deutschen Braunkohlekraftwerke untersucht und kommt zu folgendem Schluss:

- In der ersten Hälfte des Jahres 2019 haben die deutschen Braunkohlekraftwerke 664 Millionen Euro verloren. Davon entfallen 476 Millionen Euro auf alte Braunkohleblöcke (gebaut vor 1990)

- Kein einziger Braunkohleblock deckte seine gesamten Fixkosten.

- Die Braunkohle wird mittelfristig defizitär bleiben. Auf Basis von Prognosen der Strom- und EU-ETS-Preise ergibt sich, dass die alten Braunkohleblöcke allein im Zeitraum 2020-2022 voraussichtlich 1,8 Milliarden Euro verlieren würden.

- Sogar neue Braunkohlekraftwerke erzielen - unter Berücksichtigung ihren vollen Fixkosten - kaum einen Gewinn.

Carbon Tracker, eine gemeinnützige Denkfabrik für den Finanzsektor mit einem Team aus Sachverständigen der Finanzwelt, der Energiewirtschaft und des Rechtswesens, kommt bereits im Oktober 2019 (also vor der Coronakrise!) in einem Bericht zu dem Schluss, dass „Vier von fünf EU-Kohlekraftwerken unrentabel sind und die Energieversorger allein in 2019 6,6 Milliarden Euro verlieren könnten‟.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Deutschlands Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke bis 2038 neun Milliarden Euro verlieren könnten.

In einem anderen Bericht aus dem März 2020 kommt Carbon Tracker zu dem Schluss, dass über 60% der weltweiten Kohlekraftwerke Strom zu höheren Kosten erzeugen, als durch den Bau neuer Anlagen zur Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien möglich wäre.

Spätestens 2030 wird es in allen Märkten billiger sein, neue Wind- oder Solarkapazitäten zu bauen, als Kohle weiter zu betreiben.

Matt Gray, Co-Leiter des Bereichs Energie- und Versorgungsunternehmen und Co-Autor des Berichts, sagt:

„Erneuerbare Energien sind der Kohle auf der ganzen Welt überlegen, und vorgeschlagene Kohleinvestitionen laufen Gefahr, zu gestrandeten Vermögenswerten zu werden, die sich jahrzehntelang in der teuren Kohleverstromung festsetzen könnten. Der Markt treibt den Übergang zu CO2-armen Energien voran, aber die Regierungen hören nicht zu. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, dass Regierungen neue Kohleprojekte sofort einstellen und bestehende Anlagen schrittweise auslaufen lassen.”

Der unabhängige Klima-Think-Tank Ember kommt im Januar 2020 in seinem jährlichen Bericht zu folgendem Schluss:

„In nur einem Jahr ging die Kohlestromerzeugung in der Europäischen Union um 24% zurück und ist nun weniger als halb so hoch wie 2007. Dies führte allein im Jahr 2019 zu einem Rückgang der CO2-Emissionen des europäischen Stromsektors um 12% - der größte Rückgang seit mindestens 1990.‟

Kohlekraftwerke scheinen also zunehmend unwirtschaftlicher zu werden (was auch die Zweifel an den im Gesetzentwurf enthaltenen Entschädigungen begründet). Aber warum ist das so?

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann gib uns doch einen (oder zwei) Kaffee aus!

Klicke dazu einfach auf den Spenden-Button und wähle selbst einen Betrag.

Wir, das gesamte itcv-Team, freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit.

Alternativ kannst Du uns auch einen beliebigen Betrag auf unser Konto überweisen (IBAN: DE1750 0502 0102 0052 9099, BIC: HELADEF1822, Kontoinhaber: itcv GmbH, Verw.-zweck: Blog).

Falls Du Dich zu einer Spende an uns entschließt, bedanken wir uns dafür schon jetzt ganz herzlich!

Stromgestehungskosten und Einflussfaktoren

Eine Kenngröße zum Vergleich verschiedener Stromerzeugungsarten sind die Stromgestehungskosten. Hierbei werden alle anfallenden Kosten (zum Beispiel für Brenn- und Betriebsstoffe, Personal, Instandhaltung und Wertabschreibung) ins Verhältnis zur erzeugten Energiemenge gesetzt.

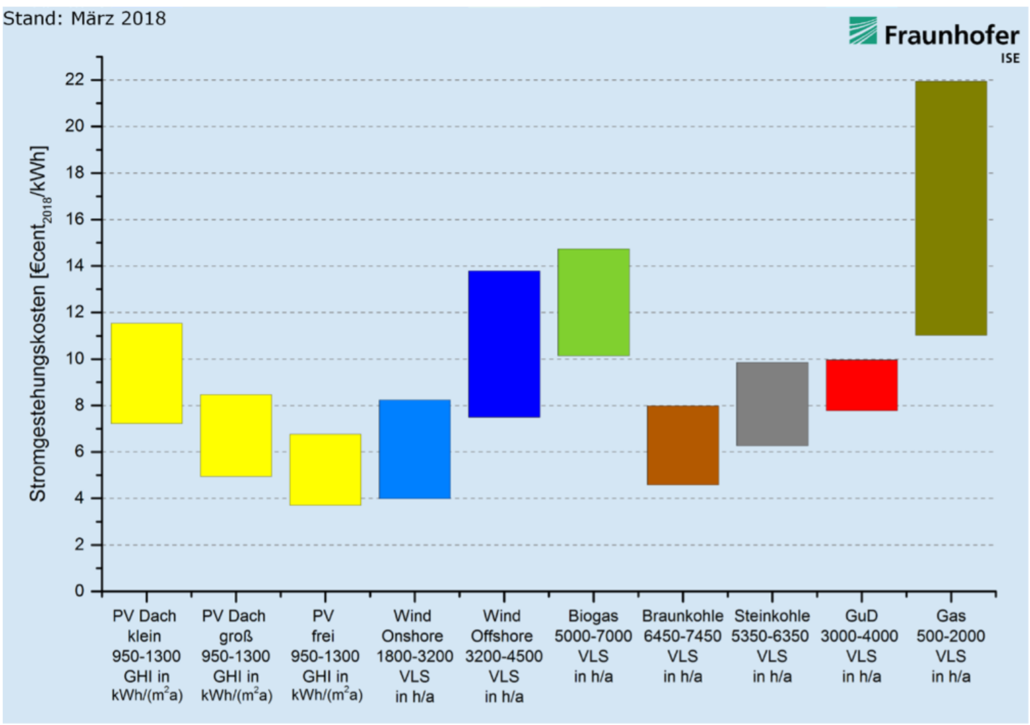

Näherungsweise können wir für die verschiedenen Arten der Stromerzeugung gemäß einer Fraunhofer-ISE-Studie aus 2018 zunächst von folgenden Werten ausgehen:

Zur Erläuterung: PV steht für Photovoltaik; GHI für Global Horizontal Irradiance, also die auf eine horizontale Fläche auf der Erde treffende gesamte Sonnenstrahlung; VLS entspricht der angenommenen Anzahl Volllaststunden in einem Jahr; GuD steht für moderne Gas-Kombikraftwerke (Gas und Dampf).

Es ist offensichtlich, das bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen die geringsten Stromgestehungskosten anfallen. Durch sinkende Kosten bei den Panels und einer besseren Ausbeute (kWh/m²) werden die Stromgestehungskosten bei PV-Anlagen auch in Zukunft stetig sinken.

Photovoltaik und Wind haben aber einen entscheidenden Nachteil: die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, Speicher sind (noch) teuer. Genau deshalb (und weil es ja um das Kohleausstiegsgesetz geht) beschäftigen wir uns nachfolgend ausschließlich mit Kraftwerken, die fossile Brennstoffe verwenden.

Wenn wir die Wirtschaftlichkeit von Kohlekraftwerken betrachten wollen, müssen wir zum Vergleich auch Gaskraftwerke mit einbeziehen: Diese stehen in direktem Wettbewerb zueinander, da beide Kraftwerkstypen sozusagen „auf Knopfdruck‟ Strom produzieren können (Gaskraftwerke sogar noch deutlich schneller als Kohlekraftwerke).

Die Wirtschaftlichkeit eine Kohlekraftwerks ebenso wie die eines Gaskraftwerks hängt dabei im wesentlichen von vier Faktoren ab:

- Den Brennstoffkosten

- Die Kosten für Emissionszertifikate im Europäischen EU-ETS-Handel

- Der Auslastung eines Kraftwerks (Anzahl Volllaststunden)

- Sich verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen

Werfen wir also einen Blick auf diese Faktoren.

Brennstoffkosten

Die Brennstoffkosten für Braunkohle können wir als konstant annehmen, da der Abbau hauptsächlich im benachbarten Braunkohletagebau erfolgt. Die Stromgestehungskosten eines Braunkohlekraftwerks werden sich also dadurch nicht verändern.

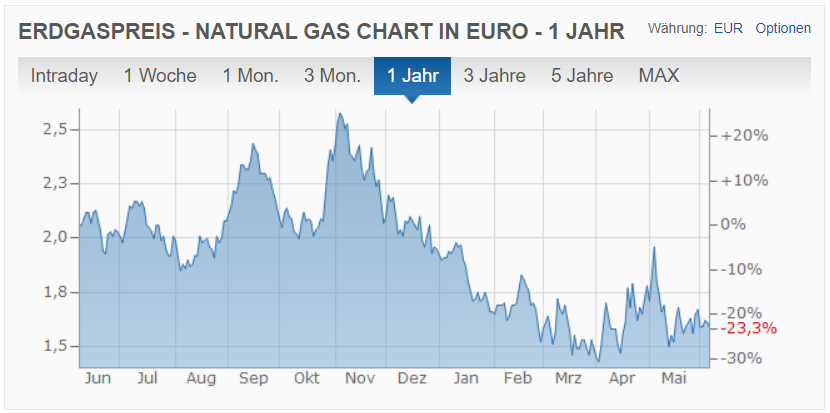

Anders sieht das bei den Brennstoffkosten für Steinkohle- und Gaskraftwerke aus: diese schwanken teilweise erheblich. Hierzu zwei Grafiken von der Webseite finanzen.net:

Der Steinkohlepreis befindet sich auf gleichbleibendem Niveau, nur unterbrochen durch das Corona-bedingte Tal im März und April 2020.

Der Gaspreis orientiert sich am Ölpreis, weshalb dieser derzeit auf dem niedrigen Niveau verbleibt. Damit sinken natürlich auch die Stromgestehungskosten von Gaskraftwerken.

Steinkohlekraftwerke (und auch Braunkohlekraftwerke) geraten durch Gaskraftwerke wegen dem niedrigen Gaspreis zunehmend unter Druck.

Zertifikate für Emissionen im EU-ETS-Handel

Betrachten wir nun die Preisentwicklung der Zertifikate im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS). Energieerzeuger müssen diese Zertifikate entsprechend der Menge der von Ihnen verursachten Emissionen kaufen.

Auch hier sind Gaskraftwerke gegenüber Kohlekraftwerken im Vorteil, denn ein Gaskraftwerk erzeugt wesentlich weniger Emissionen (etwa die Hälfte) als ein Steinkohle- oder gar ein Braunkohlekraftwerk.

Betreiber von Gaskraftwerken müssen gegenüber Betreibern von Kohlekraftwerken also nur halb so viele Zertifikate je produzierter MWh Strom kaufen (gleicher Wirkungsgrad des Kraftwerks angenommen). Eine vollständige Liste der Emissionsfaktoren eingesetzter Energieträger zur Stromerzeugung stellt übrigens das Umweltbundesamt bereit.

Auslastung

Um den Einfluss der Auslastung auf die Stromgestehungskosten zu beurteilen, müssen wir uns zunächst mit dem Anfahrverhalten eines Kraftwerks beschäftigen. Die nachfolgenden Ausführungen sind im wesentlichem dem entsprechenden Abschnitt eines Wikipedia-Beitrags entnommen.

Im Unterschied zu den vergleichsweise schnell (Anfahrzeit weit unter einer Stunde) regelbaren Gaskraftwerken dauert das Anfahren eines Kohlekraftwerks wesentlich länger.

Beim Anfahren eines Kohlekraftwerks wird zwischen Heißstart, Warmstart und Kaltstart unterschieden.

Heißstart bezeichnet ein Anfahren nach einem Stillstand von weniger als 8 Stunden, ein Warmstart den Zeitraum von 8 bis 48 Stunden und ein Kaltstart ein Wiederanfahren nach einem Stillstand von mehr als 48 Stunden. Steinkohlekraftwerke benötigen für einen Heißstart 2 bis 4 Stunden, ein Kaltstart nach längerem Stillstand dauert 6–8 Stunden. Braunkohlekraftwerke weisen Kaltstartzeiten von 9 bis 15 Stunden auf und sind deutlich schlechter regelbar. Zudem können heutige Braunkohlekraftwerke nicht unter 50 % Leistung gedrosselt werden, da sonst die Kesseltemperatur zu stark absinken würde. Eine größere Regelbarkeit wird angestrebt, wobei jedoch eine Herunterregelung auf unter 40 % der Nennleistung als unwahrscheinlich gilt.

Aufgrund ihres schwerfälligen Anfahrverhaltens tragen insbesondere Braunkohlekraftwerke zum Auftreten negativer Strompreise bei.

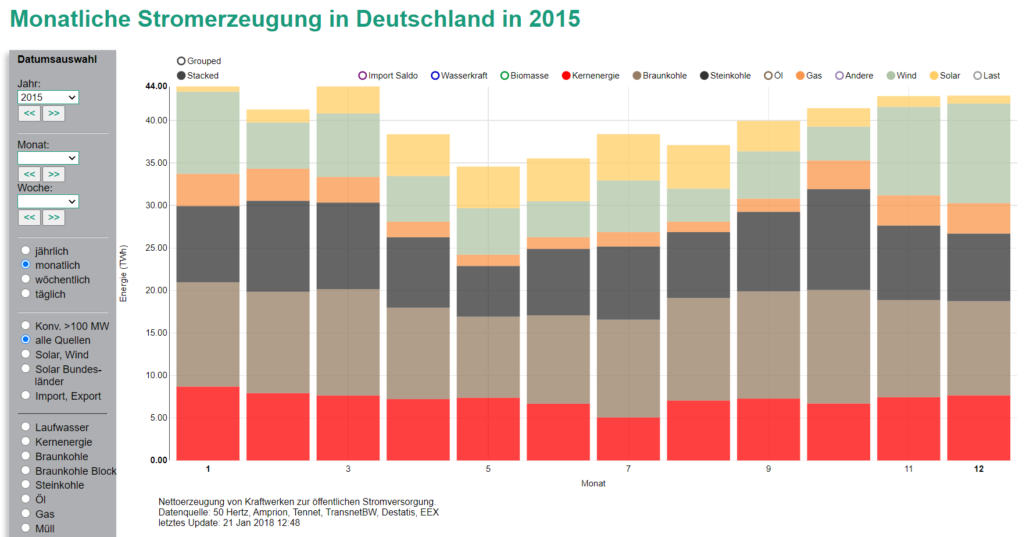

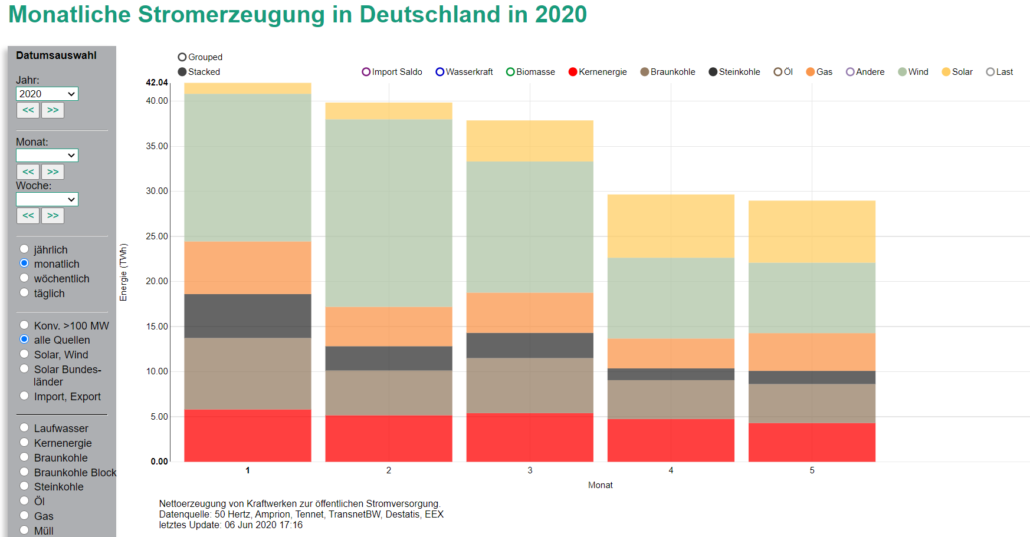

Genug der grauen Theorie, schauen wir uns die Auslastung der deutschen Kraftwerke in der Praxis an! Wir vergleichen dazu die Situation in 2015 mit der Situation im laufenden Jahr 2020. Zu diesem Zweck bedienen wir uns der Seite Energy-Charts.de, welche seit 2011 stets aktuelle Daten rund um die Stromerzeugung in Deutschland zur Verfügung stellt. Zum besseren Verständnis habe ich alle für uns nicht relevanten und von der Energiemenge her vernachlässigbaren Erzeuger ausgeblendet.

Was können wir beim Vergleich der beiden Grafiken erkennen?

- Die mittels Kernkraft erzeugte Energie ist gesunken (Januar 2015: 8,7 TWh, Januar 2020: 5,8 TWh).

Ursache ist die Abschaltung der KKW Grafenrheinfeld, Gundremmingen und Philippsburg im Betrachtungszeitraum. - Die Erneuerbaren (hier: Wind, Solar) tragen deutlich mehr zur Stromerzeugung bei.

In 2015 waren es stets weniger als 12 TWh in einem Monat, im Februar 2020 wurden durch die Erneuerbaren 22,7 TWh erzeugt. - Kohlekraftwerke tragen deutlich weniger zur Stromerzeugung bei.

Waren es in 2015 noch 18-25 TWh in einem Monat, so kamen Braun- und Steinkohle in diesem Jahr noch nicht über 13 TWh (selbst im November 2019, dem Spitzenmonat dieses Winters, waren es 16,4 TWh).

Wenn Kohlekraftwerke heute gegenüber 2015 nur noch 50-60% Strom liefern, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf die Volllaststunden der Kraftwerke. In der Konsequenz passiert folgendes:

- Ein Kraftwerk wird in Teillast betrieben. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad.

- Der Betreiber lässt ein Kraftwerk einfach durchlaufen, obwohl es nicht benötigt wird.

Das kommt desöfteren bei Braunkohlekraftwerken vor. - Der Betreiber schaltet ein Kraftwerk für einen mehr oder weniger langen Zeitraum ab.

Das können auch mal mehrere Monate sein.

Allen drei Fälle führen dazu, das ein Kohlekraftwerk aus Betreibersicht unwirtschaftlicher wird.

Gaskraftwerke können demgegenüber schnell zu- oder abgeschaltet, beziehungsweise in der Leistung geregelt werden. Für das beschriebene Durchlaufen lassen gibt es bei Gaskraftwerken also keinen Grund. Zudem sind die Investitionskosten gegenüber Kohlekraftwerken insgesamt geringer.

Auch dieser Punkt geht also ganz klar an Gaskraftwerke: Eine sinkende Anzahl Volllaststunden (bis hin zur zeitweisen Abschaltung) ebenso wie ein Teillastbetrieb hat auf die Wirtschaftlichkeit eines Kohlekraftwerks (insbesondere eines Braunkohlekraftwerks) einen deutlich höheren Einfluss als auf ein Gaskraftwerk.

BVT-Schlussfolgerungen

Wie ich bereits angemerkt habe, haben auch sich ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen potenziell einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Kraftwerks. Eine solche Änderung stellt der Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 dar, welcher die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagen enthält (BVT = Beste verfügbare Technik). In diesem Dokument werden zulässige Bereiche für die Emissionen von Großfeuerungsanlagen festgelegt. Es geht dabei um zahlreiche Schadstoffe wie zum Beispiel CO2, Stickoxide (NOx), Organische Verbindungen (NH3, NH4), Quecksilber und Schwebstoffe. Die Umsetzungsfrist in nationales Recht (konkret: in das Bundes-Immissionsschutzgesetzes und die 13. und 17. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) endet am 30. Juni 2021. Nach Ablauf eines weiteren Jahres gelten die festgelegten Grenzwerte auch für bestehende Anlagen.

Im Auftrag vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. hat Ökopol in 2018 ein umfangreiches Gutachten zum Thema Stickstoffoxid-Emissionen aus Kohlekraftwerken erstellt (Ökopol war bereits an der Erstellung des den Schlussfolgerungen zugrunde liegenden BVT-Merkblatts beteiligt).

Das Gutachten kommt unter anderem zu folgenden Schlüssen:

- 44 von 68 Steinkohlekraftwerksblöcken (65 %) überschreiten die künftigen Mindestanforderungen gemäß EU-BVT-Festlegung (150 mg/Nm3).

Im Vergleich mit dem vorgeschlagenen Grenzwert von 85 mg/Nm3, der mit SCR-Technik im Allgemeinen erreichbar ist, lagen 59 der 68 Blöcke darüber (87 %). - Bei den Braunkohlekraftwerken überschreiten 29 von 40 Blöcken (73 %) die künftigen Mindestanforderungen gemäß EU-BVT-Festlegung (175 mg/Nm3).

Über dem vorgeschlagenen Grenzwert von 150 mg/Nm3, der für Braunkohlekraftwerke mit einer Restlaufzeit von mindestens drei bis zu acht Jahren gelten soll und mit SNCR-Technik erreichbar ist, liegen 36 der 40 Blöcke (90 %). Unterschreitungen gab es in einem Fall aufgrund spezieller Feuerungstechnik (Wirbelschichtverbrennung statt Staubfeuerung) sowie bei drei neueren Blöcken.

Relevant ist in diesem Zusammenhang auch das von Frau Dr. Roda Verheyen erstellte Gutachten, welches durch die Deutsche Umwelthilfe e. V. und Klima-Allianz Deutschland beauftragt wurde. Frau Dr. Verheyen kommt darin zu dem Schluss, dass

- die Bundesregierung die 13. und 17. BundesImmissionsschutzverordnung (BImSchV) umgehend anpassen muss, um die Einhaltung der 4-Jahresfrist sicher zu stellen.

- eine Umsetzung, die vor allem zum Ziel hat, Techniknachrüstungen auszuschließen, unzulässig ist.

- ein einheitlicher Grenzwert von 85 mg/Nm³ machbar und – soweit hierzu bislang Daten vorliegen – auch verhältnismäßig ist.

- Eine abstrakt-generelle Ausnahme, die es insbesondere Braunkohlekraftwerken erlauben würde, über die maximal erlaubten 175 mg/Nm³ im Jahresmittel hinaus zu emittieren, europarechtswidrig wäre.

Es liegt auf der Hand, dass zahlreiche Kraftwerke, welche die im Bundes-Immissionsschutzgesetz letztendlich festgelegten Grenzwerte überschreiten, stillgelegt oder umgerüstet werden müssen. In einigen Fällen dürfte diese Umrüstung naturgemäß kostenintensiv sein - was wiederum zu Lasten der Wirtschaftlichkeit geht.

Weitere Kritik am Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Gesetzentwurfs mutierte das Kohleausstiegsgesetz in den sozialen Medien bereits zum #KohleEINstiegsgesetz:

Laschet nutzt das Kohleausstiegsgesetz, um die Leitentscheidung 2016 im Sinn von RWE zu "korrigieren". Das Kohleausstiegsgesetz ist in Wirklichkeit Kohleeinstiegsgesetz: Maximal viel Braunkohle für RWE, plus maximal viel Geld für RWE. Und Datteln geht auch noch in Betrieb. Bingo!

— useronline1 (@useronline1) January 20, 2020

Kurz darauf äußerten zahlreiche Aktivisten, Umweltverbände und sogar der Bundesrat Ihre Kritik an dem Gesetzentwurf. Hier nur einige Beispiele:

- In der Stellungnahme ehemaliger Mitglieder der Kohlekommission heißt es: „Mit der Bund-Kohleländer-Einigung zum Kohleausstieg vom 15. Januar 2020 sehen wir Buchstaben und Geist der in den Empfehlungen der KWSB erzielten Kompromisse vor allem mit Blick

auf den Klimaschutz sowie den Umgang mit den vom Braunkohletagebau betroffenen Menschen grob verletzt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die von Bund und Ländern

beschlossenen Abweichungen von den Empfehlungen der KWSB gravierend und einseitig zu Lasten von Klimaschutz und Tagebaubetroffenen gehen.‟ - Hermann Ott, Leiter des Deutschland-Büros der Umweltrechtsorganisation Client Earth in einer Pressemitteilung: „Dieses Kohleausstiegsgesetz ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Deutschland wird mit Ansage seine nationalen und internationalen Klimaziele verfehlen.‟

Ott weist außerdem darauf hin, das die vorgesehenen Entschädigungszahlungen nach EU-Recht nur möglich sind, wenn sie zukünftige Verluste ausgleichen. Kraftwerksbetreiber werden aber künftig Miese machen. - Greenpeace-Energieexpertin Lisa Göldner in einem Interview: „Die Bundesregierung hat die Kohlekommission damit beauftragt, einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle zu erarbeiten und zugesichert, dass sie den mühsam erarbeiteten Kompromiss am Ende auch eins zu eins umsetzen würde.

Jetzt liegt der finale Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz vor, das den Kohleausstieg gesetzlich regelt. Und ich bin fassungslos!

Anders als versprochen bricht die Bundesregierung den Kohlekompromiss an etlichen Stellen. Der Klimaschutz, wichtigster Zweck des Kohleausstiegs, bleibt im Gesetzesentwurf und den Vereinbarungen zwischen Bundesregierung und Kohlekonzernen auf der Strecke. Aus unserer Sicht hat die Bundesregierung damit den Kohlekompromiss aufgekündigt.‟ - Parents for Future Germany bemängelt in einer Pressemitteilung insbesondere die „Geheimabsprachen und privatrechtliche Verträge mit der Kohleindustrie‟.

- Franz Pöter, Geschäftsführer von Solar Cluster Baden-Württemberg e.V. in einer Pressemitteilung: „Es darf nicht sein, dass die Politik ein Kohleausstiegsgesetz entwirft, dass den finanziellen Rahmen aus dem Kohlekompromiss überschreitet und trotzdem die vereinbarte CO2-Verringerung nur zu einem kleinen Teil umsetzt“.

- Der Bundesrat fordert in seiner Stellungnahme mehr Augenmerk auf den Ausbau erneuerbarer Energien sowie Anpassungen bei den Regelungen für Steinkohleregionen.

- Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) stellt in seiner Pressemitteilung fest: „Die im Green Deal vorgesehene Erhöhung der europäischen Klimaziele von 40 auf 50 bis 55%-CO2-Einsparung bis zum Jahr 2030 ist mit dem zu langsamen nationalen Kohleausstieg nicht kompatibel‟.

Fazit

- Der Abschlussbericht der Kohlekommission stellt einen Kompromiss zwischen den Stakeholdern (Bundesregierung, Wirtschaft, Wissenschaft, Umweltverbände, Gewerkschaften, betroffene Regionen) dar.

- Mit dem darin vorgeschlagenen Ausstiegspfad, beziehungsweise der sich daraus ergebenden CO2-Verringerung, werden die Ziele des 2015 in Paris auch von Deutschland unterzeichneten Klimaschutzübereinkommens nicht erreicht.

- Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf setzt selbst die von der Kohlekommission vorgesehene CO2-Verringerung nur zu einem kleinen Teil um.

- Vereinbarungen mit den Betreibern sollen in einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ausgelagert werden. Das hätte zur Folge, dass auch zukünftige Regierungen an die darin getroffenen Vereinbarungen gebunden wären. Im Klartext: Hier werden die Verhältnisse - ganz gezielt und bewusst - für zwei Jahrzehnte fest präjudiziert und damit dem Zugriff aller zukünftigen Gesetzgeber entzogen!

- Die meisten Kohlekraftwerke sind bereits heute unwirtschaftlich. Das wird sich in absehbarer Zukunft eher verschärfen als ändern.

Es ist daher anzunehmen, dass Betreiber ohne Aussicht auf Entschädigungszahlungen Ihre Kraftwerke in den nächsten Jahren aus eigenem Antrieb abschalten würden. - Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Entschädigungszahlungen sind somit überflüssig, mindestens jedoch völlig überzogen. Sie würden einer Überprüfung durch die EU-Kommission (Fragestellung: Ist die Höhe der Beihilfe angemessen?) wohl ohnehin nicht standhalten.

Entsprechende Regelungen sollten sich daher an Wirtschaftsparametern (zum Beispiel Börsenstrompreis, Preis für EU-ETS-Zertifikate) orientieren.

Alle in diesem Beitrag genannten Kritikpunkte führen letztendlich dazu, dass der Autor das Nachbessern des vorliegenden Gesetzentwurfs als nicht ausreichend erachtet.

Hier bedarf es unbedingt eines neuen Entwurfs, der sich streng an den Vorgaben der Kohlekommission orientiert. Dies dürfte aber vor der Sommerpause des Parlaments kaum noch zu schaffen sein!

Deshalb komme ich auf einen Vorschlag des Abgeordneten Dr. Andreas Lenz (CSU), Berichterstatter im Energieausschuss, zurück, den dieser bereits mehrfach im Bundestag geäußert hat: warum nicht einfach das Strukturstärkungsgesetz separat verabschieden? Das schafft zunächst mal Sicherheit für die betroffenen Regionen und die dort lebenden Menschen!

Eine Frage, die sich dann anschließend stellt: braucht es überhaupt ein Kohleausstiegsgesetz? Schließlich kann die Bundesregierung den Kohleausstieg auch steuern, indem sie die notwendigen Anpassungen der BImSchV entsprechend parametriert (niedrige Grenzwerte) und sich im Rahmen des European Green Deal für einen Mindestpreis für EU-ETS-Zertifikate stark macht.

Unternehmen sind schließlich nicht per Definition vor sich verändernden Gesetzen und Rahmenbedingungen geschützt!

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann gib uns doch einen (oder zwei) Kaffee aus!

Klicke dazu einfach auf den Spenden-Button und wähle selbst einen Betrag.

Wir, das gesamte itcv-Team, freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit.

Alternativ kannst Du uns auch einen beliebigen Betrag auf unser Konto überweisen (IBAN: DE1750 0502 0102 0052 9099, BIC: HELADEF1822, Kontoinhaber: itcv GmbH, Verw.-zweck: Blog).

Falls Du Dich zu einer Spende an uns entschließt, bedanken wir uns dafür schon jetzt ganz herzlich!

http://www.scientists4future.org/infomaterial/infos-fuer-medienschaffende/ein-teuer-erkaufter-zu-langsamer-kohleausstieg ➭ Kurzmitteilung der S4F zum Kohle-Gesetz der Bundesregierung (26.06.20)

+ Details:

Auf wenigen Seiten entlarvt dieses aktuelle Dossier der S4F das angebliche "Kohleausstiegsgesetz", das nächsten Freitag 03.07.20 noch vor der Sommerpause "auffällig unauffällig" im Kielwasser der Corona-Pakete durch den Bundestag geschleust werden soll:

http://www.scientists4future.org/defizite-kohleausstiegsgesetz-kvbg‑e ➭ Defizite im Kohle-Gesetz der Bundesregierung (S4F-Dossier 26.06.20)

+ so steppt der Bär:

http://fridaysforfuture.berlin

http://www.de.clientearth.org/absprachen-mit-kohlelobby-juristinnen-fordern-transparenz-per-eilverfahren ➭ ClientEarth fordert Transparenz bei Milliarden für Kohle-Entschädigung (26.06.20):

"goldener Handschlag für Kohlebetreiber, obwohl Studien belegen, dass Braunkohle wirtschaftlich künftig weder rentabel noch zur Deckung des Energiebedarfs notwendig sein wird"

Martin Kaiser von Greenpeace bringt die Kritik am Kohle-Gesetz hier hervorragend auf den Punkt und begründet, warum es so nicht beschlossen werden darf:

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/ueber-den-runden-tisch-gezogen ➭ Kohle-Gesetz unterläuft den Klimakompromiss der Kommission (25.06.20)

+ Gegenentwurf eines "grünen" Konjunkturprogramms:

http://www.greenpeace.de/presse/publikationen/der-neun-punkte-plan ➭ Klimagerechtes Konjunkturprogramm für Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie & Naturschutz (DIW + FÖS 04.06.20)